Eine Kurzbiografie

Wenn Sie Interesse haben den Menschen Gerhard David von Scharnhorst näher kennen zu lernen, dann empfehlen wir Ihnen die Lektüre der nachfolgenden Kurzbiografie. Einen kompakten Überblick über sein Leben und Wirken gibt Ihnen auch unser Porträt.

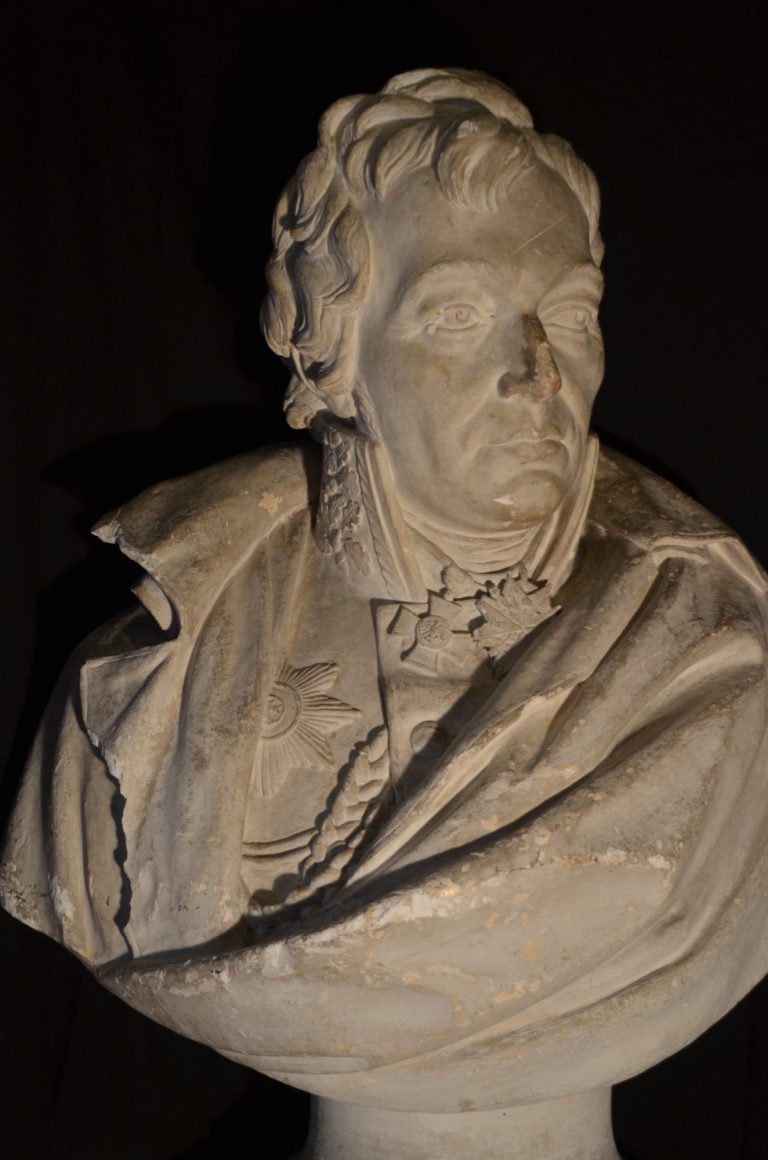

Gerhard Johann David von Scharnhorst in einer Kurzbiografie

„Den 12. Nov(em)b(er) wurde H(err) Quartiermeister Scharnhorsts Söhnlein gebohren,

welcher den 16. ebenda getauft und von H(errn) Johan(n) David Tegetmeyer genannt worden

Gerhard Johan(n) David.“

Diesen Geburts-und Taufvermerk trug der Bordenauer Pastor Gerhard Wilhelm Tolle 1755 in

das Kirchenbuch ein. (1)

Vater Ernst Wilhelm Scharnhorst stammte von der Brinksitzerstelle Nr. 35 und gehörte der

kurfürstlich-hannoverschen Reiterei an. Mutter Wilhelmine geb. Tegtmeyer war die

zweitjüngste Tochter (2) des Rittergutsbesitzers. Gerhard Johann David war das zweite von

sieben Kindern; er wurde nach seinen beiden Großvätern benannt. Die Geburt fand im Hause

des Gutsbesitzers statt, des Großvaters mütterlicherseits.

Nach dem Tode des Gutsherrn Johann David Tegtmeyer im Jahre 1759 verließ die Familie

Scharnhorst Bordenau im Oktober desselben Jahres und siedelte sich auf dem Heidegut

Hämelsee bei Eystrup an, welches sie bis August 1765 bewirtschaftete, als ein Feuer Haus

und Wirtschaftsgebäude vernichtete. Fast der gesamte Besitz der Familie ging verloren. Ab

seinem siebten Lebensjahr ging Gerhard Johann David zur Kirchenschule im benachbarten

Dorf Anderten.

Nach dem Brand zog die Familie weiter nach Bothmer, wo sie wiederum einen Hof pachtete.

Gerhard besuchte dort die Dorfschule, die noch als Reiheschule gehalten wurde. Sein

Bildungserfolg war moderat.

1771 (3) entschied das Oberappellationsgericht in Celle die Erbstreitigkeiten um das Bordenauer

Gut zugunsten von Gerhards Vater. Sie waren nach dem Tode von Gerhards Großmutter

Magdalene Elisabeth Tegtmeyer im Jahre 1761 mit den Geschwistern von Gerhards Mutter

entstanden. Daraufhin zog die Familie Michaelis 1772 nach Bordenau zurück und nahm das

Gut in Besitz.

Die verbesserte wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation der Familie erlaubte es ihr,

Gerhard eine Offizierslaufbahn zu ermöglichen.

Nach bestandener Aufnahmeprüfung verpflichtete sich Gerhard am 29.04.1773 für 10 Jahre in

Gräflich-Schaumburg-Lippische Dienste. Er wurde in die Militärakademie des Grafen

Wilhelm auf dem Wilhelmstein aufgenommen und den Kadetten des Ingenieur-und

Artilleriekorps zugeteilt. Autodidaktisch brachte er sich Mathematik, Englisch und

Französisch bei. Durch Ehrgeiz und Fleiß wurde Scharnhorst zum besten Kriegsschüler, was

ihm die goldene Medaille und die Beförderung zum „Conducteur“ durch den Grafen

einbrachte. Jetzt konnte Scharnhorst die Offizierslaufbahn einschlagen, die an sich Adligen

vorbehalten war. Er überzeugte in mündlichen und schriftlichen Prüfungen mehrerer Fächer,

die er mit guten bzw. recht guten Noten abschloss.

Nach dem Tode des Grafen 1777 wurde die Militärschule aufgelöst. 1778 ergriff Scharnhorst

– nachdem sein Entlassungsgesuch aus gräflichen Diensten vom Juli desselben Jahres

bewilligt worden war - daher die Gelegenheit, in Hannoversche Dienste einzutreten.

Er konnte beim ehemaligen Regimentschef seines Vaters, dem General von Estorf, als Lehrer

im Range eines Fähnrichs an der Militärschule in Northeim wirken.

1779 wurde Scharnhorst Mitglied im Bund der Freimaurer, seine Loge Zum goldenen Zirkel

war in Göttingen ansässig. (4)

Da der Kurfürst von Hannover seit 1714 auch englischer König war, wurde Scharnhorst jetzt

auch britischer Offizier.

Der von seinen adligen Kameraden als „Emporkömmling“ betrachtete Scharnhorst wurde

schon 1782 auf eigenen Wunsch an die Kriegsschule in Hannover berufen, wo er in der im

selben Jahr gegründeten Artillerieschule einer ihrer ersten Lehrer und leitender Bibliothekar

wurde.

Auch 1782, nach dem Tode seines Vaters, erbte er das Bordenauer Gut, das er in den 90er

Jahren aufstocken und ausbauen ließ und bis zu seinem Wechsel nach Preußen im Jahre 1801

selbst bewirtschaftete.

Die Zeit bis zum Sommer 1783 nutzte er zu einer militärischen Studienreise durch Bayern,

Sachsen, Baden, Österreich und Preußen. Anschließend verfasste er Berichte über das

Bayrische Militär, bald darauf wurde er Lehrer an der Kriegsschule. In seiner hannoverschen

Zeit wurde er ein in ganz Deutschland bekannter und anerkannter Militärschriftsteller.

Am 02.April 1784 wurde er zum Leutnant befördert; mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit,

der Zulage von der Schule und einigem Ertrag aus dem Bordenauer Gut kam er auf ein

Jahreseinkommen von 180 Talern. Nachdem Scharnhorst seine privaten Verhältnisse als

geordnet nachweisen konnte, wurde ihm von seinen Vorgesetzten der Heiratskonsens erteilt.

Am 24.April 1785 wurde er mit Clara Schmalz aus Hannover in der Bordenauer Kirche

vermählt. Sie wird als seinem Charakter gleich beschrieben: schweigsam und ernst. Aus der

Ehe gingen fünf Kinder hervor; zwei Töchter starben im Kindesalter, die zwei Söhne wurden

– gegen den Rat des Vaters – preußische Offiziere; Tochter Juliane heiratete den früheren

Adjutanten ihres Vaters, Graf Friedrich zu Dohna-Schlobitten, den späteren

Generalfeldmarschall.

1792 wird Scharnhorst zum Hauptmann (Stabskapitän) befördert.

In den Jahren 1793–1795 machte er an der Spitze einer reitenden Batterie die Feldzüge in

Flandern und Holland in der alliierten Armee mit. Doch wurden ihm bald Stabsaufgaben

übertragen. (5) Er spielte besonders bei dem Rückzug aus Hondschoote (08.09.1793) (6) und der

Verteidigung Menins eine wichtige Rolle.

In der Schlacht bei Hondschoote hat sich Scharnhorst erstmals ausgezeichnet. Er führte zwar

als Titularhauptmann nur eine einzige reitende Batterie, ergriff aber aus eigener Initiative das

Kommando über panikartig flüchtende Truppen und ermöglichte kaltblütig durch den

effektvollen Beschuss eines gegnerischen Défilés einen geordneten Rückzug.

1794 fungierte er als Stabschef des Generals von Hammerstein, in welcher Position er

hervorragend am Ausbruch aus der Festung Menin am 30.04.1794 (7) beteiligt war.

Hier war ihm schon die gesamte Artillerie einschließlich der Festungsgeschütze unterstellt.

Außerdem gelang es ihm, den zeitweilig gefangengenommenen Prinzen Adolph Friedrich,

den zukünftigen Herzog von Cambridge, aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Auf Betreiben von General Rudolf von Hammerstein wurde Scharnhorst zum Major befördert

und zum Stab des Grafen von Wallmoden-Gimborn versetzt.

1796 wurde er zum Generalquartiermeister des hannoverschen Korps in der

Observationsarmee ernannt, die unter preußischer Leitung zum Schutz der Neutralität

Nordwestdeutschlands aufgestellt worden war.

Nach dem Krieg zum Oberstleutnant befördert, beschäftigte er sich mit literarisch-

militärischen Arbeiten (wie für die allseits in Europa anerkannte Zeitschrift Neues

Militärisches Journal), in denen er seine Erfahrungen aus den Feldzügen von 1793 bis 1795

verarbeitete. Zudem legte er seinen Vorgesetzten mehrere Denkschriften über Reformen, die

seiner Meinung nach in der kurhannoverschen Armee nötig seien, vor.

Die Unsicherheit seiner Karriereaussichten veranlasste Scharnhorst 1797 mit preußischen

Offizieren über einen Übertritt zu verhandeln.

Am 19.05.1801 schied Scharnhorst aus hannoverschen Diensten aus. Im selben Monat wird er

zum Oberstleutnant im 3. Preußischen Artillerieregiment ernannt. Er unterrichtet an der von

ihm gegründeten Akademie für junge Offiziere in Berlin, zu deren erstem Jahrgang auch

Clausewitz gehörte, und gründet dort 1802 auch die Militärische Gesellschaft, die als

Keimzelle der Heeresreform gilt.

Zur Bedingung für seinen Übertritt nach Preußen hatte er den Erhalt einer Stabsoffiziersstelle

und die Erhebung in den Adelsstand gemacht. Diese Bedingung wurde am 14.12.1802 erfüllt.

Den Adelsbrief erhielt allerdings erst sein Sohn Wilhelm im Jahre 1815.

Im Juni 1803 starb Scharnhorst Frau Clara an einer Lungenentzündung, kurz nachdem sie

nach Berlin übergesiedelt war. Sie ist auf dem Erbbegräbnis hinter dem Bordenauer Gutshaus

bestattet. Dort liegt auch die 1804 im Alter von acht Jahren verstorbene Tochter des

Ehepaares, Emilie Scharnhorst.

1804 zum Obersten befördert, wurde er 1806 als Chef des Stabes zunächst dem General von

Rüchel, später dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig zugeteilt.

Ununterbrochen schrieb er auch in diesen Jahren Denkschriften über Reformen wie z. B. die

Einführung einer Nationalmiliz und die Mobilmachung.

Am 14.10. 1806 erlebte er die Niederlage von Auerstedt als Chef des Generalstabes des

Herzogs von Braunschweig; er hatte das Schlachtfeld als einer der letzten Preußen zu Fuß und

an der linken Seite leicht verwundet verlassen. Während des strapaziösen Rückzuges schloss

er sich dem Korps des Generals Blücher an, bis französische Truppen ihn am 06. November 1806

im Gefecht von Lübeck gefangen nahmen.

Sofort ausgetauscht, reiste er nach Ostpreußen zum Hauptquartier Friedrich Wilhelms III, wo

er am 8. Dezember 1806 eintraf. Dort teilte ihn der König dem letzten preußischen Feldkorps unter

General L’Estocq zu. Als dessen Generalquartiermeister nahm er u.a. an der Schlacht von

Preußisch Eylau (07.-08.02.1807) teil, wofür er mit dem Pour le mérite ausgezeichnet wurde.

Nach dem Friedensschluss beförderte ihn der König am 17.07.1807 zum Generalmajor und

betraute ihn am 25. Juli 1807 mit der Leitung des Kriegsdepartements (Kriegsministerium), des

Generalstabes und der Militär-Reorganisationskommission.

Eine Denkschrift, die auf die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zielte, begann er mit

dem Grundsatz: „Alle Bewohner des Staates sind geborene Verteidiger desselben.“

Im September 1808 traf auch Scharnhorst in Königsberg mit dem Philosophen Friedrich

Schleiermacher zusammen, der sich dort zu konspirativen Zwecken aufhielt.

Schon 1809 wollten Scharnhorst und seine Freunde, die an eine wirksame Bereitschaft zum

Aufstand in Norddeutschland glaubten, den Krieg gegen Napoleon an der Seite Österreichs

beginnen, doch machte der vorsichtige König Friedrich Wilhelm III. nicht mit. Scharnhorst

ließ dabei Major Schill , diesen "todesmutigen Dilettanten" bei dessen abenteuerlichem

Unternehmen im Unklaren. Mit Wilhelm von Humboldt, der ihn auf den ersten Blick

sympathisch fand, freundete Scharnhorst sich 1809 in Königsberg an. Er sei ein „sehr

gescheuter, origineller Mann, zugleich von liebenswürdigem und großem Charakter“, urteilte

Humboldt über Scharnhorst.

Als der österreichisch-französische Krieg am 14.10.1809 mit dem Frieden von Schönbrunn

endete, schienen Scharnhorst alle „patriotischen Wünsche“ gescheitert. Im November konnte

er noch die Hochzeit seiner 21 jährigenTochter Juliane mit dem in seinem Ministerium tätigen

25 Jahre alten Hauptmann Friedrich Graf von Dohna-Schlobitten miterleben. Anfang

Dezember machter er sich auf die Fahrt nach Berlin. Am 23. Dezember 1809 war auch

Scharnhorst in dem Festzug der „Jauchzenden und Weinenden“ in der Straße Unter den

Linden, die die Heimkehr des Königspaares aus Ostpreußen nach Berlin bejubelten. Er war

„vornübergebeugt, blass und verschlossenen Blicks“, als er sich „von seinem Rosse unter

anderen Generalen ruhig forttragen ließ.“

Am 14. April 1810 traf er sich mit dem König und Hardenberg, der Staatskanzler werden

sollte, konspirativ in dem Städtchen Beeskow. Auch das allgemeine Kriegsdepartement war

Scharnhorst unterstellt worden, als dessen Chef er aber aufgrund außenpolitischer

Rücksichten im Sommer zurücktrat, wenn er auch auf seinem Posten als Chef des

Generalstabs und des Ingenieurskorps die Reorganisation der preußischen Armee insgeheim

weiter leitete. Am 15. Oktober 1810 werden sowohl die Universität als auch die von

Scharnhorst gegründete Allgemeine Kriegsschule zur Offiziersausbildung in der Burgstraße

19 eröffnet.

Zusammen mit Gneisenau, Stein und Hardenberg wurde er zum maßgeblichen Reformer.

Minister wurde er selbst allerdings nicht.

1811 schickte ihn der König auf geheime Missionen nach Wien und Petersburg.

1812 bat Scharnhorst um seine unbefristete Beurlaubung, da er, anders als sein in hessischen

Diensten stehender Bruder Heinrich, nicht unter Napoleon dienen wollte. Im März, als

Napoleons Armeen durch Brandenburg und Preußen nach Russland marschierten, zog er sich

wie andere Napoleonfeinde nach Schlesien zurück. In Breslau, Glatz und Kudowa traf er mit

seinem Schwiegersohn, dem Grafen Friedrich zu Dohna-Schlobitten und auch mit Clausewitz,

Boyen und Blücher zusammen. Ernst Moritz Arndt beschrieb Scharnhorst in seinen

Erinnerungen als dem Eindrucke nach „schlichten, besonnenen Mann“, der „unsoldatisch

einher schlenderte“ und dessen Rede „langsam und fast lautlos“ „im langsam dehnenden Ton

kühnste Gedanken oft mit sprichwörtlicher Kürze“ ausdrückte. Auch Scharnhorst hatte, wie

Clausewitz und andere, ein Angebot erhalten, in russische Dienste zu treten; er hatte sogar

schon einen russischen Pass. Nach eingehender Beratung in Glatz im August mit Hardenberg,

der – selber Lebemann und auf großem Fuße lebend – zu dem „gradlinigen, moralisch

untadeligen Intellektuellen und Soldaten ein vertrautes Verhältnis“ hatte, nahm Scharnhorst

jedoch davon Abstand.

Er blieb also in Schlesien, das ohne französische Truppen und ohne Gouverneur Napoleons

als neutral bezeichnet wurde. Scharnhorst war hier für die Inspektion der Festungen und der

Waffenfabriken zuständig. Doch fand er auch Zeit zur Weiterarbeit an seinem

militärwissenschaftlichen Werk. In Bad Kudowa, wo die Dohnas ein Haus hatten, traf er mit

seiner Tochter Julie zusammen. Dort verliebte er sich in Friederike Hensel, die bei seiner

Tochter als Kindermädchen diente. In einer Art Testament verfügte Scharnhorst, dass

Friederike den Teil seines Vermögens erben sollte, der ihr als Tochter zugestanden hätte.

Weil er immer in Kontakt mit Hardenberg blieb, konnte er auch von Schlesien aus Einfluss

auf die politische Entwicklung nehmen. Es gelang ihm, dem franzosenfreundlichen, betagten

General von Graewert, der auf Wunsch Napoleons die 20000 preußischen Soldaten der

Russlandarmee führte, den franzosenfeindlichen General von York an die Seite zu stellen. Als

York bald die Truppen führte, konnte dieser am 30. Dezember 1812 durch die Konvention

von Tauroggen einen entscheidenden Frontwechsel bewirken.

Scharnhorst bewog über Hardenberg den König nach Breslau zu kommen, um in Berlin einem

möglichen französischen Zugriff zu entgehen, nachdem Napoleon sich geschlagen aus

Russland zurückziehen musste.

Als die Residenz am 25. Januar 1813 tatsächlich nach Breslau kam, wurde Scharnhorst wieder

zu einem der wichtigsten Berater des zaudernden Königs und drängte ihn zum Krieg gegen

Napoleon. Am Zustandekommen des Bündnisses mit Russland hatte er entscheidenden

Anteil. Der Vertrag von Kalisch vom 28. Februar 1813 zwischen Preußen und Russland

markiert den endgültigen Wechsel Preußens auf die Seite der Gegner Napoleons. Aus Kalisch

berichtete in militärischen Angelegenheiten an die preußische Regierung der Generalmajor

Gerhard von Scharnhorst. (8)

Die Armee, die 1813 gegen Napoleon antrat, hatte den Vorsprung der französischen

aufgeholt. (9) Sie hatte mit der alten aus Friedrichs Zeiten wenig mehr als die Traditionen

gemein.

Die Umwandlung begann mit Äußerlichkeiten, wie der Einführung zweckmäßiger Uniformen

und der Abschaffung des Zopfes als dem Symbol der Vergangenheit. Körperliche Strafen wie

Prügeln und Gassenlaufen wurden verboten. Die Gliederung der Armee wurde geändert und

moderne Gefechtsmethoden wurden eingeübt. Die sogenannte Kompaniewirtschaft, bei der

höhere Offiziere verdienen konnten, wurde durch ein modernes Wirtschaftssystem ersetzt.

Offiziersstellen waren nicht mehr dem Adel vorbehalten, sondern sie standen jedem offen, der

die dazu notwendige Befähigung und Bildung, die er in einem Examen nachweisen musste,

besaß. Da Scharnhorsts Pläne, neben der regulären Armee, die laut Tilsiter Frieden

(09.07.1807) nur 42000 Mann haben durfte, eine Reservearmee, die sogenannte Landwehr zu

schaffen, sich unter den Augen von Napoleons Spionen nicht verwirklichen ließen, ersann er

das sogenannte Krümpersystem. Dadurch wurden möglichst viele Rekruten einberufen und

nach notdürftiger Ausbildung wieder entlassen. Es entstand eine Reserve, ohne dass die

Mannschaftsstärke erhöht wurde.

Scharnhorst bewog den König zur Stiftung des Eisernen Kreuzes. Als Generalleutnant und

Chef von Blüchers Generalstab ging er im März 1813 wieder ins Feld mit der sogenannten

Schlesischen Armee.

Am 02. Mai 1813 zog sich Scharnhorst in der Schlacht bei Großgörschen, der ersten dieses

Krieges, eine Verwundung am Knie zu. Die reformierte preußische Armee bewährte sich

zwar, konnte aber nicht siegen und zog sich zurück. Scharnhorst wurde sein Pferd erschossen.

Die Schusswunde an Scharnhorsts linkem Knie war nach Meinung des Arztes nicht schlimm.

Scharnhorst schonte sich nicht und brach zu einem Ritt nach Wien auf, um Metternich als

Bündnispartner zu gewinnen. Jedoch musste er schon in Zittau seine Reise am 10. Mai 1813

unterbrechen. Obwohl Wundfieber auftrat und er starke Schmerzen hatte, setzte Scharnhorst

seine Reise fort. Am 21. Mai 1813 schrieb er noch aus Znaim, kurz vor Wien, an seine Tochter,

dass seine Wunde nicht gefährlich, aber sehr schmerzhaft sei. Sehr ärgerlich war ihm, dass er

in schmutzigen Wirtshäusern ohne Lektüre einkehren musste. Nicht einmal auf Krücken

konnte er gehen.

Ein Kurier Metternichs überbrachte ihm dessen Wunsch, nicht in Wien, sondern in Prag zu

verhandeln. Daher kehrte er um und traf erst am 31. Mai 1813 in Prag ein. Am 1. Juni 1813 und der

folgenden Zeit ist er noch voller Zuversicht. Die Verhandlungen mit den österreichischen

Militärs konnte er noch erfolgreich führen. Zwei Operationen besserten aber nichts an seinem

Zustand. Nach schwerem Fieber starb er am Vormittag des 28. Juni 1813 in einem

Feldlazarett bei Prag.

Zunächst, am 30. 06.1813, wurde er mit militärischen Ehren in der Kapelle des Prager

Militärfriedhofs beigesetzt.

1818 (10) ließ der König das von Christian Daniel Rauch geschaffene Scharnhorst-Standbild

aufstellen, das ursprünglich zum Ensemble der Neuen Wache gehörte, jetzt aber auf der

südlichen Seite der Straße Unter den Linden, auf dem Bebelplatz, steht.

Friedrich August Ludwig von der Marwitz, ein entschiedener Reformgegner, kritisierte die

angebliche Idealisierung Scharnhorsts in dem Denkmal Scharnhorsts Unter den Linden.

Scharnhorsts Gestalt und Wesen sei alles andere als militärisch gewesen, er habe vielmehr

wie ein „alter, nachdenklicher Schreiber“ ausgesehen. Andererseits sei es aber ein Glück für

Preußen gewesen, diesen Mann in den schweren Jahren nach Jena „am Ruder der

militärischen Angelegenheiten“ gehabt zu haben, denn „alles Dauerhafte und Wesentliche,

das zwischen 1807 und 1813 eingerichtet“ worden sei, stamme von Scharnhorst.

Scharnhorsts sterbliche Überreste wurden 1826 (11) zum Berliner Invalidenfriedhof ins Feld C,

G1 übergeführt. An der Beisetzung nahmen nur seine Familie und seine Freunde teil. (12)

Das 1834 eingeweihte Grabmonument mit dem schlafenden Löwen schuf Christian Daniel

Rauch nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel. Friedrich Tieck gestaltete die Reliefs

an den Seiten, von denen eines Scharnhorsts zum Tode führende Verwundung bei

Großgörschen zeigt. Es wurde nicht vom Königshaus gestiftet, sondern von seinen

„Waffengefährten von 1813.“ (13)

Die auf einer Plakette am Grabmahl gemachten Angaben zu Scharnhorsts Geburtsort wurden

durch eine Intervention des Scharnhorst-Komitees Bordenau korrigiert.

Quellenverzeichnis/Hinweise/Veröffentlichungsgenehmigungen

1 Claus-Dieter Gelbke, Gerhard Johann David von Scharnhorst; in: Bordenau.Geschichte und Struktur.

Hildesheim 1989, S. 246-259, hier S. 246

2 Scharnhorst-Genealogie, zusammengestellt von + Claus-Dieter Gelbke und Jens Kaufmann. Braunschweig 2013

3 Georg Heinrich Klippel, Das Leben des Generals Scharnhorst

4 Wikipedia, Scharnhorst. Zugriff 03.02.2016

5 Gerhard von Scharnhorst, Private und dienstliche Schriften; Band 1. Hrsg. Johannes Kunisch; bearbeitet von Michael Sikora und Tilman Stieve. Köln 2002, S. 791

6 Wikipedia, Schlacht bei Hondschoote. Zugriff 05.02.2016

7 Wikipedia, museum.do-scharnhorst.de. Zugriff 05.02.2016

8 Wikipedia, Vertrag von Kalisch. Zugriff 05.02.2016

9 Günter de Bruyn, Die Zeit der schweren Not. Ffm 22010, S. 35

10 Klaus Jürgen Kortmann, Scharnhorst Bulletin VI 15 – Dagegen: Günter de Bruyn, a.a.O.S.309: 1822; auch Kortmann, Scharnhorst-Kalender 2015: Einweihung 18.06.1822

11 Klaus Jürgen Kortmann, Scharnhorst; in: Napoleon. Großgörschen 1813. Wettin 2013, S. 111-120, hier S. 112.

12 Scharnhorst Bulletin, Dezember 1998

13 A.a.O.

Passagen aus Buch Gerhard von Scharnhorst aus Bordenau von Kortmann/Stahmer 2017

Zusammenstellung von Dr. Werner Besier Bordenau 06.03.2016

Hinzufügungen und Bearbeitung Sven Scharnhorst 2025

©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.